Plongée dans l’apnée : alors, ces 30 mètres ?

Le pari était, pour un amateur, de « passer ce mur »

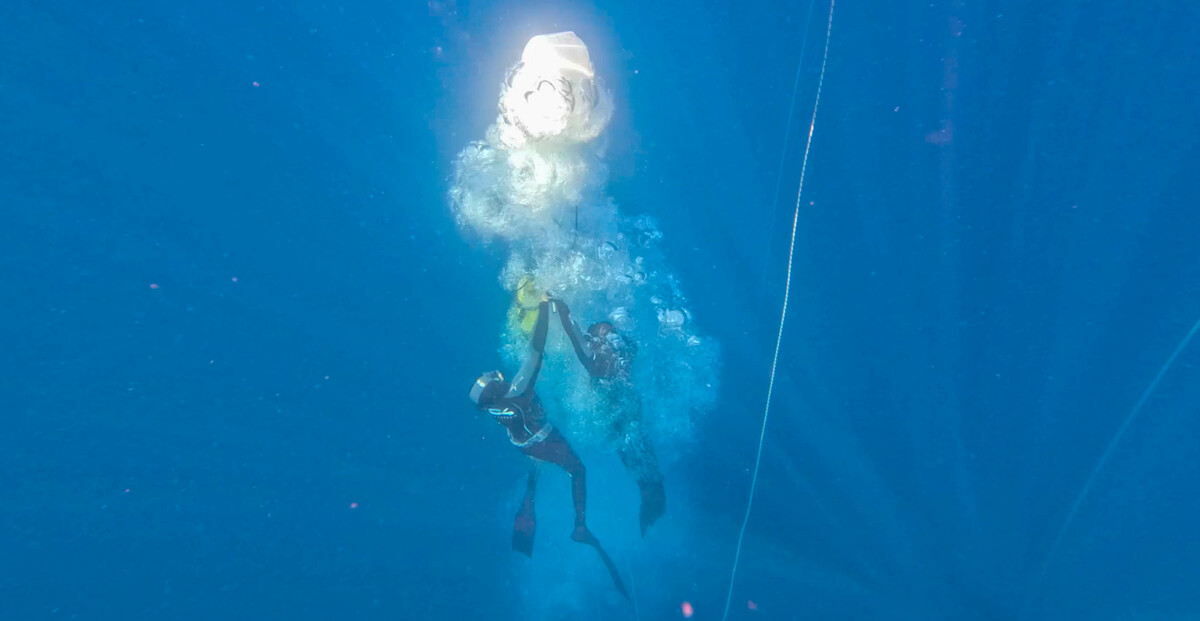

Quand un champion du monde d’apnée sort : je suis sûr que tu peux atteindre les 30 mètres, on se dit… pourquoi pas. En plus, en tant que journaliste, cela donne des idées d’articles. Et voilà, après un stage d’une semaine c’est le moment du bilan. Ai-je fait mentir Umberto Pelizzari, ou pas ?

Sur le papier, je peux aller à 30 mètres. C’est un ratio que l’on peut calculer en fonction de mon apnée statique. Mais la plongée n’est pas une chose totalement mathématique pour laquelle un seul paramètre serait déterminant. Il faut prendre en compte une palanquée de trucs. Est-ce que l’on est capable de compenser au fur et à mesure que l’on descend ? Est-ce que l’on est suffisamment relaxé ? La peur est-elle en train de monter au fur et à mesure que l’on descend ? Quelles sont les conditions de la mer ? A-t-on bien préparé la descente en surface avant le plongeon ?

Je me suis présenté au stage avec beaucoup de certitudes et une série de questionnements.

Mes certitudes, je les tiens d’une pratique de l’apnée qui remonte à l'enfance. D’abord avec la chasse sous-marine. Ensuite simplement avec des descentes pour le plaisir. Le plaisir de pratiquer, le plaisir des paysages. Dans mon île, je plonge souvent seul, depuis de nombreuses années, dans des profondeurs allant de 7 à 12 mètres. Tout ce que je sais de l’apnée, je l’ai appris seul et empiriquement. Je sais éviter d’avoir mal aux oreilles en descendant (compenser). Point. Je sais à peu près quelles sont mes limites en profondeur et en temps.

Mais vaguement. Je n’ai jamais pratiqué l’apnée statique. C’est-à-dire en piscine, la tête dans l’eau, sans bouger, pour voir combien de temps on peut tenir. Umberto Pelizzari tient plus de 7 minutes. Moi, un peu moins de 4 minutes (à peu près rien donc). Et encore, après...