Le débat public, arme de dissuasion massive : le cas Europacity

Une caravane aux couleurs du groupe Auchan a bouclé un sélectif tour d’Île-de-France le 13 juillet. Pour ceux qui ont raté le départ, sachez que la Commission nationale du débat public (CNDP), « autorité administrative indépendante », a organisé en 2016 1 quatre mois de réunions publiques, ateliers thématiques, conférences et auditions autour d’un projet pharaonique porté par le groupe Auchan (via ses filiales Immochan et Alliages et Territoires), Europacity.

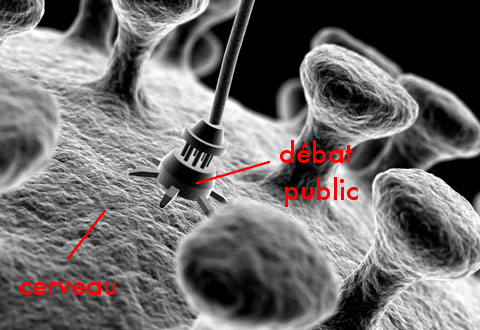

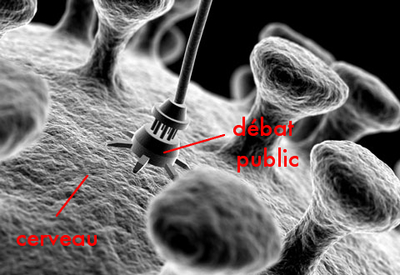

La CNDP — CPDP en l’occurrence, chaque débat étant gérée par une « Commission particulière » — a publié son « bilan » le 12 septembre, Europacity en sort renforcé et son promoteur conforté, mais l’essentiel est ailleurs : le porteur de projet n’a aucune obligation à suivre la moindre de ses recommandations. Le chef de chantier sera surtout libre de s’inspirer des critiques émises pour corriger son devis à son avantage. Un promoteur de ce calibre se serait bien passé d’un « débat public » pour imposer un tel projet mégalomaniaque. Mais au-delà de 300 millions d’investissements (Auchan annonce un budget de 3,1 milliards), c’est obligatoire de s’y soumettre et la note est réglée par le promoteur. La facture totale se monte à 599.000 dans ce cas précis et nous verrons que cela s’avère très rentable pour le résultat obtenu.

Mais plutôt que de s’égosiller à démonter les arguments publicitaires d’Auchan, qui l’ont déjà été en long et en large (cf ...