Méandres ou la rivière inventée

Interview de Marie Lusson, sociologue des sciences et autrice de documentaire

S'appuyant sur le travail de thèse de Marie Lusson, notre précédent article questionnait les pratiques de restauration écologique des écosystèmes endommagés. En 2023 et dans la suite de son travail, elle a publié un documentaire qui continue d'explorer notre rapport à la nature qui nous entoure. Entretien.

Notre article, « Au chevet des rivières », faisait le constat d'une nature fracassée, de mondes disparus et de l'illusion du retour en arrière. Il montrait les tâtonnements des écologues et des entrepreneurs de restauration, d'une science de la restauration « en train de se faire », d'une prise de conscience politique encore loin des enjeux.

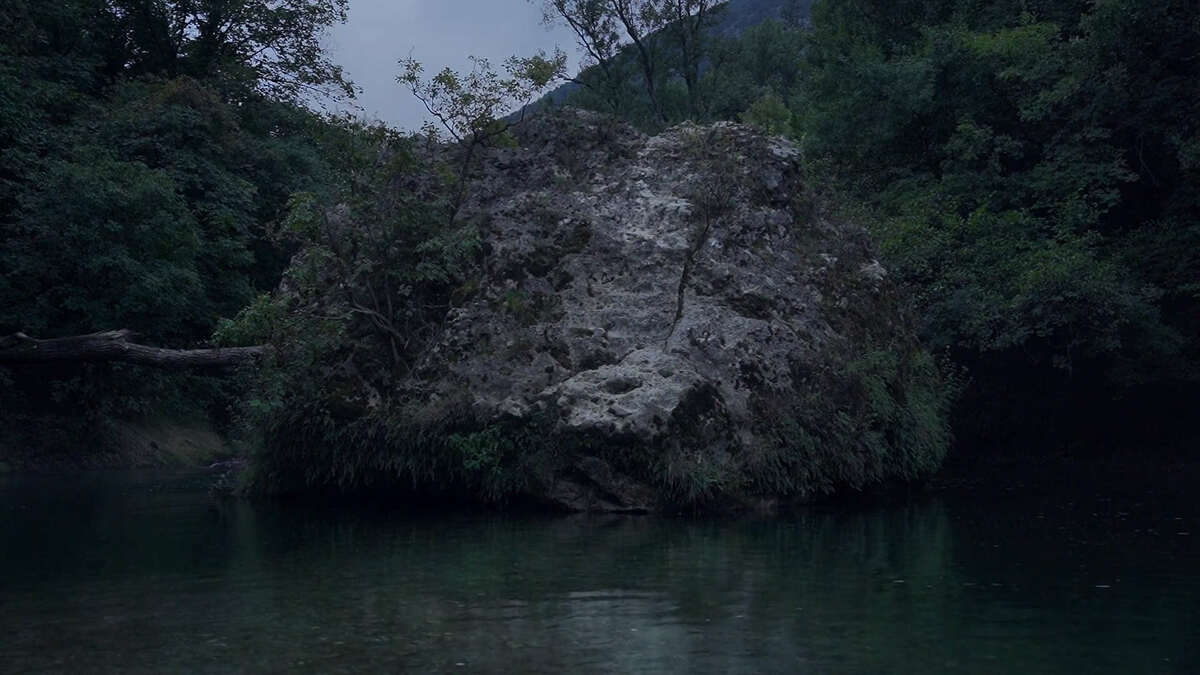

Depuis l'obtention de sa thèse en 2021, Marie Lusson n'a pas lâché son sujet d'étude et y a donné une nouvelle impulsion. En 2023, elle publie un documentaire intitulé « Méandres ou la rivière inventée ». Un documentaire qui embarque le spectateur sur un radeau lancé à la descente du fleuve Hérault. Un film onirique, ouvrant une fenêtre sur de nouveaux univers en s'appuyant sur le travail des scientifiques de terrains, véritables explorateurs de cette nouvelle science dont nous avons tant besoin.

Pour continuer à creuser ces questions, nous sommes allés à sa rencontre. Interview.

Reflets : Depuis l'obtention de ta thèse en 2021, tu n'as pas chômé. En 2023, tu publies un documentaire: «Méandres ou la rivière imaginée ». Ce n'est pas une chose courante qu'une doctorante prolonge ses recherches par la publication d'un documentaire. Tu nous en dis un peu plus sur tes intentions derrière ce projet ?

Marie Lusson : Pour être reconnu par ses pairs, un...